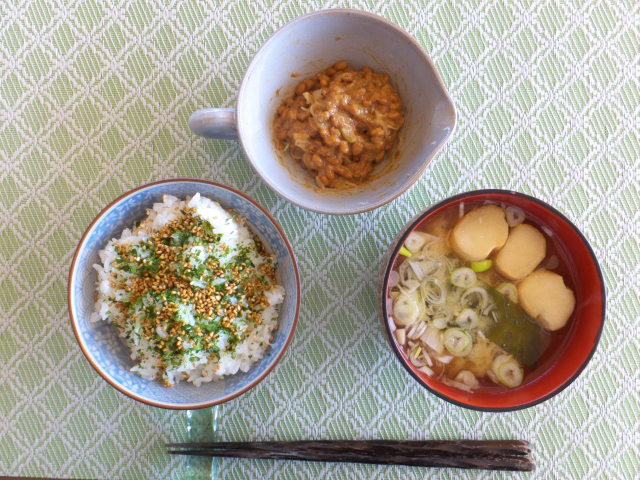

年代を問わず人気の高い納豆。

いつも冷蔵庫に常備してある、なんてご家庭も多いのではないでしょうか?

最近では、赤ちゃんの離乳食に使われる方も多いんですよ。

え、離乳食に使えるの?なんて驚かれる方もおられるかもしれませんが、柔らかく加工しやすいこと、また栄養もありますし、

なんといってもお値段が安いところが魅力です。

ただ、いくら納豆を赤ちゃんに与えて良いとはいっても、離乳食には段階がありますし、

食べられるようになったあとも月例に応じたひと手間をかける必要があります。

今回は、離乳食へ納豆のとりいれる時期や、納豆の選び方、料理の仕方についてお話しします。

納豆は離乳食初期(5~6か月)からOK

いきなり結論から述べると、納豆は離乳食初期(5~6か月)から与えてOKです。

離乳食初期といっても、開始時期には個人差がありますが、多くの赤ちゃんが離乳食を開始するのは大体5~6か月くらい。

「ゴックン期」ともいわれるとおり、離乳食初期の赤ちゃんは咀嚼ができません。なので、飲み込みやすいドロドロのおかゆを与えたりします。

納豆に関しては、おかゆと同じようにペースト状に加工したものならば、離乳食初期から与えることが可能です。

ただし、赤ちゃんに大豆アレルギーがある可能性もあるため、いきなりたくさん与えるのはおすすめしません。

最初は1口だけ与え、慣れたら量を増やす…といった具合に、赤ちゃんの様子を見ながら少しずつ与えるようにしてください。

離乳食にはどんな納豆を選べば良い?

納豆とひとくちにいっても、スーパーの納豆売り場をのぞくと実にさまざまな種類の納豆が販売されていることがわかります。

赤ちゃんへ与える離乳食には、どのような納豆を選べばよいでしょうか?

ひきわり納豆がおすすめ

他の具材が混じっているとか、そういった特殊な納豆ではない限り、離乳食に利用する納豆の種類に制限はありません。

ですが、もし選ぶとしたらひきわり納豆が加工しやすく、また栄養面でもおすすめです。

先にも述べた通り、離乳食初期って食べ物をペースト状に加工しなくてはならないのですよね。

納豆は表面がツルツルしているため、加工が大変

もちろん納豆もペーストにしなくてはならないため、粒のしっかりとした納豆よりも、やわらかいひきわり納豆の方が調理しやすいんです。

あと納豆の中でも、特にひきわり納豆にはビタミンK2と呼ばれる骨の形成に必要なビタミンが多く含まれています。

ビタミンK2は、成長時期の赤ちゃんや子供には必要な栄養素ですが、

体内で作り出すことができないため不足しやすい傾向にあります。

なので与えるのなら、ビタミンK2の多いひきわり納豆が良いでしょう。

赤ちゃんの時期に食べられる納豆の量はほんの少しですが、

離乳食の頃から慣らしておくことで、普通食へ移行してからも納豆を食べてくれる可能性が高く、

納豆を離乳食で与えるメリットは決して小さくありません。

特売などの激安納豆は避けよう

価格の安い納豆ですが、それでもピンからキリまであります。

安い納豆が悪いわけではありませんが、離乳食に利用するのであれば、激安で売られている納豆は避けた方が良いでしょう。

激安の納豆は、原材料の大豆にコストがかかっていないことが殆ど。例えば外国産大豆だったり、遺伝子組み換えの大豆を使用していたりと安いなりの理由があります。

一方で、価格の高い納豆には国産大豆が使用されていたり、遺伝子組み換えではなかったり、添付のたれが化学調味料無添加であったりと、さまざまなところにこだわりがあります。

赤ちゃんには「たれ」は与えませんので「たれ」に関してはともかく、子供には少しでも良いものを与えたいと考えるのなら、

高級な食材を買うとまではいかなくとも激安食材は避けたいものです。

赤ちゃんへの納豆の与え方について解説!

納豆を離乳食に加える場合の料理の仕方や、赤ちゃんへの与え方について解説します。

離乳食初期(5~6か月)

納豆は生でも食べられる食品ですが、離乳食初期の赤ちゃんへ納豆を与える場合は、念のために湯通しして殺菌するようにしてください。

湯通しした納豆をフォークや包丁で粗く潰し、さらに裏ごししてペースト状に加工します。

添付のたれは使いません。

味付けはなしか、したとしても塩気のない薄いだしで軽く風味づけする程度にとどめます。

そうやって加工したものを、おかゆに混ぜるなどして与えます。

最初のうちに与える量は、小さいスプーン1~2杯程度。食べられるようなら、量を増やしていっても構いません。

離乳食中期以降(7~8ヶ月)

離乳食中期になれば、歯はまだ生えそろっていないものの、口をもぐもぐ動かして食べることができるようになります。

この時期に納豆を与える場合は、生のままでもOKですが、心配ならばサッと加熱しても良いでしょう。

ペースト状に加工する必要はありませんが、粒のしっかりした納豆は包丁で細かく刻んでください。

柔らかいひきわり納豆なら、そのまま与えられます。

まだまだこの時期は消化力が強くはありません。

便の様子を見て消化が悪いな(納豆がそのまま出ている)と感じたら、軽くすりつぶすなど、赤ちゃんの体調に合わせて加工度を調整してください。

特定の食材の与えすぎはアレルギーの原因になりやすい

消化器官が未発達な赤ちゃんほど、タンパク質食材によるアレルギーを引き起こしやすいといわれます。

いくら納豆が体に良いとはいっても、アレルギーを起こしてしまっては後々の食事が大変になりますし、赤ちゃんもかわいそうです。

離乳食に納豆を加える場合は少しずつ与えるようにし、アレルギーをおこさないかどうかをよく確かめるようにしてください。

また最初にアレルギーがなくても、食べていくうちにアレルギーを起こす場合もあります。

赤ちゃんが納豆の味に慣れて食べられるようになっても、同じ食材ばかりを連続して与えるのはおすすめできません。

赤ちゃんの授乳期間中に、お母さんが納豆を毎日食べるのはよくない?

これまで、赤ちゃんに直接納豆を食べさせることについてお話ししましたが、

では、お母さんが授乳期間中に納豆を毎日食べるのには問題があるでしょうか?

授乳期間中は、赤ちゃんの分の栄養もとらなければいけないため、栄養バランスの良い食事を心がけているお母さんは多いと思います。

そんな食事のメニューの1つとして、納豆はとても便利なんですよね。

調理せずに食べられること、また比較的低カロリーながら消化の良い植物性タンパク質が摂取できるなど、

おいしいだけではなく栄養的にも優秀な食材です。

ただ、大豆はアレルゲンとなりやすい食材のひとつでもあります。

なので、授乳中にお母さんが納豆を食べることにより、赤ちゃんが大豆アレルギーにならないかどうかを心配される方もいるはず。

たまにならばともかく、頻繁に納豆を食べるような習慣がある場合だと、ちょっと心配になりますよね。

でも食べたい…。

授乳期間中のお母さんが、納豆を毎日食べるのはよくないことなのでしょうか?

赤ちゃんにアレルギーがなければOK

お母さんが口にした食べ物の成分の一部は、母乳に混ざって赤ちゃんにも移行します。

ですので、赤ちゃんに大豆アレルギーがあるとはっきりわかっている場合には、

納豆をはじめとする大豆食品は食べられない可能性があります。

実際には、母乳に含まれるアレルゲンが赤ちゃんの症状に影響しているかどうかは、

食物除去試験などを実施して調べてみないことにははっきりとはわかりません。

なので、特定の食材を除去するにしても、

自分の判断ではなく医師の指導のもとで行うことになりますが、

試験によって母乳が原因でアレルギーが起きているとわかった場合には、授乳中はその食材は食べられません。

納豆好きな方には辛いですが、赤ちゃんにアレルギーがある場合は授乳期間中は控えましょう。

一方で、赤ちゃんにアレルギー症状がないのなら、お母さんが納豆を食べても問題はありません。

ただし、一日に3パックも食べる…なんて極端な食生活は控えましょう。

授乳している・していないにかかわらず、納豆を食べる量は1日に1パック(40~50g)程度が適当です。

ある日急に、アレルギーのような症状が見られたらどうする?

もし授乳期間中に、赤ちゃんにアレルギーのような症状(例えば皮膚の異常)がみられた場合は、

お母さんが食べるものによってアレルギーを起こしている可能性があります。

これまで大丈夫だった食材が、ある日急にダメになってしまうこともあるんですよね。

私の知人にも、これまではなんともなかったのに、

まず乳製品にアレルギーを起こすようになり、次に小麦…と様々な食材にアレルギーを起こすようになってしまった赤ちゃんがいます。

すでに卒乳するかしないかの時期であったため、お母さん自身は食事制限はしていないそうですが、

赤ちゃんのアレルゲン食材をキッチンで扱うと、

赤ちゃんの食事にその食材が混じってしまう可能性があるため、結局家族全員で控えることになってしまっているとか。

授乳中の赤ちゃんにアレルギーが出たとき、自分の食事が原因かもと考えるお母さんは多いと思いますが、

実は赤ちゃんのアレルギーは母乳が原因とは限りません。

赤ちゃんは肌のバリア機能が弱いため、アレルギーだと思っていたら単なる湿疹だった…なんてことも少なくないんです。

またアレルギーだったとしても母乳が関係ない場合もあるため、

食事制限については自己判断で行わず、医師の判断を仰ぐのが得策だといえるでしょう。

それでも気になるのなら、授乳が終わるまでは毎日食べていた納豆を3日に1回にするなど、

アレルゲンとなりやすい食材を食べ続けないように工夫してみるとよいと思います。