梅干しの作り方、失敗しないコツについて詳しく解説!梅シロップや梅サワーも♪

小さいころから梅干しが大好きな私。 【目次】

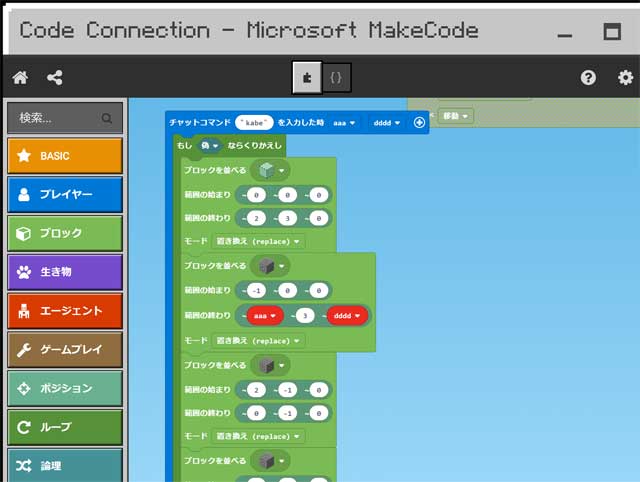

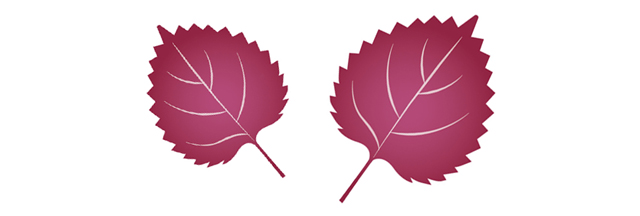

・梅干しを作る場合の梅の種類は? 梅干しを作る場合の梅の種類は?梅は、梅干し用の梅として売られているものなら何でもよいのですが、 美味しい梅干を作りたいのなら、南高梅がおすすめ。南高梅は、梅の中では高級な品種であり、価格が高め。 が、できた梅はフルーティーでとてもおいしいんですよね。  梅の出回る時期は品種によって異なり、 カリカリ梅にするような梅であれば5月半ばくらいから、南高梅は6月以降~7月位までの間に販売されますが、 その年の気候によって前後します。 逃してしまうと買えないため、梅を購入しようと思っているショップや、 スーパーなどをよくチェックしておくようにしましょう。 私はネットで買うことが多いです。   上写真は、2Lサイズの南高梅が2kg。 2Lサイズというと結構大きいです。小梅なども販売しているのですが、小梅は数が多いだけに加工作業が大変。いつも大き目の梅を買います。 ちなみに写真の梅はまだ少し青い所があるので、1~2日置かなくてはなりません。 青みが残るうちに漬けてしまうと、固い梅干しができてしまうんです。 それがよいのならばともかく、柔らかい梅干しを作りたいのなら、実が黄色くなって柔らかくなる頃までおいてください。  全体が熟して黄色くなりました。 熟した梅は、すごく良い香りがします。 箱を閉じて置いているにもかかわらず、 部屋中に桃のような香りが広がります。 この位になったら、漬けはじめても大丈夫です。 梅干し作りに必要な道具を準備する以下、梅干し作りに必要な道具です。 2kgの梅干しを付ける想定で、解説しています。  最低限必要なのは、梅とたっぷりの粗塩、消毒用のお酒、梅の瓶。 梅干しを入れるのはプラスティックの容器でもよいですが、その場合は直接梅を入れるのではなく、 大きい漬け物袋を内側にしいて梅干を入れていきます。 このほか、水を入れて重石に使う厚手のビニール袋、 あと梅のヘタを取るための竹串か、つまようじも用意しておいてください。 【梅干し作りに必要な道具】

・梅 2kg 減塩が良いように言われることが多いですが、梅干しは減塩しすぎると失敗しやすくなります。 梅の扱いに慣れた方ならともかく、はじめて梅干しをつくる場合で失敗したくないのなら、18%~20%程度の塩梅がおすすめ。 18%~20%の塩分の梅はかなりしょっぱいですが、このくらいの塩加減だとまず失敗する事はないですし、 梅の消費期限がかなり長くなります。(20%超えたら、消費期限なんてあってないようなものです) しょっぱすぎて食べられない場合は、食べる直前に水につけて塩抜きすれば、塩気を和らげられます。  18%の塩梅にする場合、梅の重量の18%の塩を用意してください。 2kgの18%は、360g。 ただし実際は、梅にまぶしつけるときにロスする分があるので、400g程度用意しておきます。 梅を塩漬けする梅干しを漬ける瓶は、あらかじめお酒で消毒しておいてください。 できれば、梅に触れる可能性のあるものは全て消毒しておくのが安全です。 準備ができたら、漬ける前の梅の処理をしていきます。 青梅や、拾い梅は一定時間水につけてアクや虫を抜く必要があります。  一般的な青梅の漬け時間は、2~4時間くらい。 梅の種類によっても変わるため、分からない場合は購入先で確認してください。 一方で、完熟した梅は水に浸ける必要がありません。 長く水に浸けると変色してしまう可能性があるため、優しくサッと洗い、清潔なふきんやタオルなどで水けを取ってください。  一粒一粒、竹串でヘタを取っていきます。 この時点で傷がある梅はよけていきます。 傷があるから失敗するわけではありませんが、カビが生える可能性が高くなります。 地道な作業で、面倒くさい・・ ちなみに南高梅はこれまでにも複数のお店で買いましたが、価格が高めであるから気をつけられているのか、 傷ついた梅が入っていたことって殆どありません。 逆に、価格の安い梅は押されていたり、傷が入っているものが多いです。 とはいえ、よほどひどい傷ではない限り、梅シロップなどに加工できるため、無駄にはなりません。 ヘタを取った梅はお酒で消毒し、用意しておいた塩をまぶします。量は適当。  まんべんなく全体につくように、私は特にヘタの窪んだ部分に塩が入るようにまぶしています。 塩をまぶしたら、瓶に梅をきっちり並べていきます。 全て梅を並べ終わったら、残った塩を上からまんべんなく振りかけて下さい。

塩をふりかけた梅。 この上にビニール袋に水を入れて作った重石をのせ、密封してください。 ビニール袋の重しは水が絶対に抜けないよう、2重3重にしておくのが安全です。 あとは、できあがるまで放置。 放置といっても、梅酢が上がってきているかどうかは確認するようにしてください。 塩が1か所に固まっている場合は、容器をゆすって梅酢に溶かします。 特に問題がなければ、1か月くらいそのまま置いておくことになります。  梅酢がほどよく上がっています。 2~3日ほどで、梅が完全に沈むくらい梅酢が上がります。(上がらないとカビが生えます) 梅酢の上がりが遅い場合は、梅が破れない程度に重しの重量を増やしてください。 私は、ペットボトルに水を入れたものを重さ調整によく利用します。 梅にカビが生えた場合の対処法 私は塩分きつめをこころがけているためか、まだ経験がないのですが、もし梅や梅酢の表面にカビらしきものが生えた場合は、カビ部分を多めに取り除いてください。 梅酢ならその部分をすくって捨て、 梅にカビが生えた場合は、その梅は捨てるようにします。 全体に広がると取り返しがつかないため、早めに気づく事が大切です。 なんども容器を開けると雑菌が入る可能性があるため、 容器の開け閉めは最低限にしましょう。 梅にシソを加える場合 梅にしそを加える場合は、梅酢が上がってから加えるようにしてください。 しそを梅酢に浸して、そのまま放置します。 ここで加えるしそは、市販されている 「もみしそ」を使うとコストもかからず、また手間もなくて楽です。 自分で作る場合は…

・赤しそ 200~300g(茎はとっておく)

・粗塩 大さじ2~3杯 赤しそを綺麗に洗い、まずは大さじ1杯の塩を加え、よくもみます。 この時に出た汁は、すべて捨ててください。 汁を捨てたら、再度大さじ1杯の塩を加えてよくもみます。 しそから汁けをしっかりと絞ったら、完成。 梅酢の中に置いてください。 梅干しを大量に漬ける場合に便利なアイテム今回、梅干しを2kg漬けることを前提に話をすすめていますが、2kgの梅干しって大した量ではありません。 結構すぐになくなります。 どうせ漬けるのなら、数年楽しめるようにたくさん漬けたい、ご近所さんの分も漬けたい…なんて方もおられますよね。 というわけで以下、過去に梅干しを10kg以上漬けた際に、実際に使ったアイテムと漬け方をご紹介します。 まず容器は、以下のようなものが便利です。  フーセンガムはサイズの目安として置いています。 漬物屋さんにあるような、でっかい漬物樽です。 漬物樽をAmazonで検索 サイズは20型。もう少し小さい15型にしたかったのですが、購入したショップには15型はありませんでした。 ですが、思っていた程大きくはなかったので、20型でよかったと思います。  押し蓋付き。  漬物専用の分厚いビニール袋です。 梅は酸が強いため、普通のビニール袋では漬けない方が良いのですが、 唯一、このトンボというメーカーの漬物袋は梅漬けにもOKなのだとか。 トンボの漬物袋をAmazonで検索 多分耐酸性のある素材を使用しているのだと思いますが、これで梅を漬けておられる方は結構多いみたいです。 さきほどの大きな容器に、トンボの漬物袋を2枚かぶせるようにおいてください。 念のため容器や漬物袋は、お酒で消毒しておくと安心。 スプレーボトルを使うと、広範囲を消毒しやすいです。  ビニールをかぶせた所。2枚重ねています。 しかしビニールが大きすぎたようです。2升用位でよかったかも・・ まあ、あまり小さいと密封しにくいので良いとします。  梅を入れたら一枚目のビニールの口を軽くねじって密封し、押し蓋と重しをのせてください。  こんな感じ。 重しはペットボトルに水を入れたものを使用しています。 これだと重さを加減できるので便利です。梅が隠れるくらいまで梅酢が上がりきったら、重しを減らします。 様子を見つつ、干す時期まで漬けておきます。 漬けた梅を天日干しする漬けはじめて1か月程度が経ったら、天日干しします。 梅が出回る時期から考えて、梅雨明け以降~8月くらいになるでしょうか。 晴天が3日間くらい続くと思われる日を選んで、開始してください。  環境によってさまざまな干し方があると思うのですが、私は物干しざおに紐でザルを吊り下げるようにして、梅を干しています。 朝干して日に当てて、夕方ごろに家に取り込む…を、 梅の状態を見ながら2~3日繰り返します。 1日に1度くらいは、梅の上下をひっくり返すようにしてください。 なお、夕方とりこんだ梅を、梅酢に戻すようにいわれることもあるみたいですが、必ずしも梅酢に戻さなくてはならないというわけではないので、私は戻していません。 梅を干すとき、梅から出た梅酢も瓶ごと太陽に当てて殺菌しておきましょう。  百均のザルを使っています。 端っこにビニールひもを通し、吊り下げられるようにしました。 本当は地面の方がよく日に当たるのですが、うちは植木を沢山置いていてたまに虫がいるので、ちょっと抵抗があるため、このようにしています。 ちなみに、梅の下に敷いているのはクッキングペーパー。 こうすると梅をひっくり返したりするときに皮が破けにくい・・とどこかに書かれていたため、実行してみる事にしました。 余分な汁も吸ってくれるので、ちょうど良いです。  ザルが足りなかったので、調理用のザルも出動w  今回、しっかりと熟した状態で梅を漬けはじめたためか、 梅酢からあげたときからすでに皮も実もふっくら柔らかいです。 皮を破らずに並べるのに苦労しました。 3日目、夕方に取り入れる頃には梅の表面に塩がふいていました。 家のベランダは日が差すのは半日程度ですが、塀が透明な素材でできており影になる場所がないので、日当たりがよく温度もかなり上がります。というわけで、半日×3の日干しで十分なようです。 梅の天日干しに関する疑問以下、梅の天日干しで感じることの多い疑問点について、まとめてみました。 天日干し期間中に雨が降ったらどうする?梅雨明け後は、晴れた日が続きやすいものの、急に天候が悪くなる事もあります。 梅を雨に当ててしまうと、カビが生えてしまう可能性があるため、 雨が降りそうなときは干さない方が良いでしょう。 梅酢に戻すか、埃をかぶらないようにして翌日まで置いておきましょう。 絶対に天日干ししなくてはいけない?梅干しは、絶対に天日干ししないとかびてしまう、失敗してしまうなんて思っていらっしゃる方がいるようですが、 天日干しは絶対にしなくてはならないものではありません。 天日干しは、太陽の熱で梅の実や皮を柔らかくしたり、風味よく仕上げるために行います。 また水分を飛ばすことで、保存性を高める効果もあります。 とはいえ、環境によっては干せない場合もありますよね。 そんな時には無理に干さず、梅酢に漬けたまま保存してしまってもOKです。 私自身も時間の都合で、天日干しできない事がありますが、問題なく美味しく食べられています。 どちらかというと、天日干しをした梅干しの方が美味しい気がすることと、 保存性は天日干しをした梅よりも低くなるため、梅の塩分によっては若干賞味期限が短くなる点だけ、注意して下さい。 梅に白いものが付いている もしかしてカビ?梅を干しているときに、ふと見ると白い点々としたものが付いていることに気づく時があります。 一瞬、白カビ?なんて思ってしまいますが、大抵は梅から水分が抜けることによって出た塩の結晶であるため、 放置しても問題ありません。 カビの場合は、カビがついた梅だけ処分してください。 完成した梅干しの保存方法と消費期限天日干しが済んだら、梅干しの完成です。  2Lサイズの梅を2kgで上の写真位の量  もう食べることはできるのですが、完成から半年くらい置いた方が熟成して美味しくなるので、 できれば半年後くらいから食べはじめるのがおすすめです。 副産物としてできた梅酢も、酢の代わりにつかったり、紅ショウガ作りなど様々な場面で活用できるため、 容器などに移し替えて保存しておくと良いでしょう。 ちなみに、完成した梅干しの消費期限や保存方法は、どの程度の塩分で漬けたか、また加えた材料によって大きく異なってきます。 以下、目安です。

塩と梅と紫蘇だけで漬けた梅干しの場合…

・塩分18%以上 ・・ 常温で賞味期限なし ・塩分13%~15% ・・ 1年程度 ・塩分13%未満 ・・ 冷蔵庫で半年以内 市販の梅干しのように添加物が入っていたり、昔ながらの製法で作られたものでなかったり、また 蜂蜜入り梅干しなどは、ものにもよりますが冷蔵庫保存で3カ月~半年くらいの消費期限になります。 塩分18%以上の昔ながらの製法で作られた梅干しは、実質的に消費期限がありません。 といっても市販されている梅干しには、塩分18%以上であっても半年~1年の消費期限だと書かれていることが多いのですが、 商品だからという理由で書かれているだけであり、実際はもっと持ちます。 よほど劣悪な環境で保存したり、扱いが悪くないかぎりは、常温保存で何年でも持たせられるでしょう。 むしろ、作ってから時間が経てば経つほど塩がまろやかになっておいしくなるので、放置した方が良いくらいかもしれません。 自然食品のお店なんかでも、8年~9年ものの梅干しがわざわざ売られていたりしますし、 私の家にも、そろそろ7年になる梅干しがあります。 消費期限のない保存食のひとつとして、梅干しは非常におすすめです。 なお、作った梅干しがしょっぱすぎて食べられない…なんて場合は、以下の記事を参考に梅干しをアレンジしてみてください。 しょっぱすぎる梅干しの活用方法  家にある梅干しの在庫。 安物の青梅で作った梅干し、またお値段のたかい南高梅で作った梅干しなど、いろいろありますが、 塩分はすべて18%~20%くらいと高いです。 普通にごはんと食べたり、スライスしたキュウリや大根、鶏ささみとあえたりするほか、 胃腸の調子が悪い時に、少しづつ食べるようにすると気分の悪さが和らぎ、胃がスッとするんですよね。 私には欠かせない食べ物です。 超簡単!梅サワーと梅シロップの作り方

梅が安かったので沢山買いましたが、

梅干しにするにはちょっと…な感じだったので、梅サワーと梅シロップを作りました。

梅サワーの作り方まずは梅サワーから。 材料は梅1kgに対し、酢1000㏄と砂糖を500~600g程度用意します。

・梅 1kg

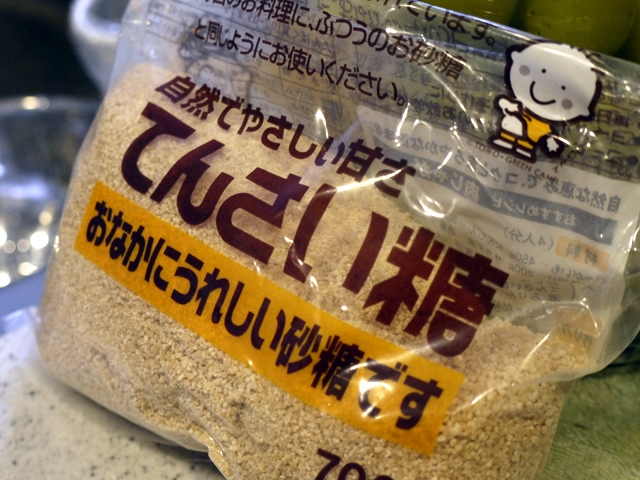

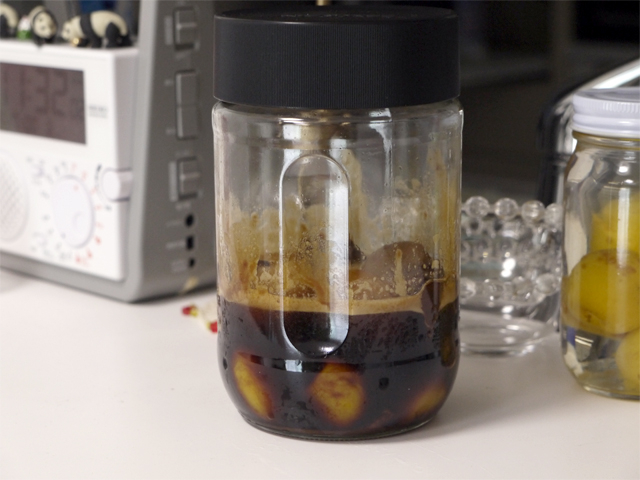

・酢 1000㏄ ・砂糖 500~600g ・梅サワーを入れる瓶 では作っていきます。 よくレシピには、氷砂糖をつかうと書いてある事が多いのですが、普通の砂糖でOKです。  氷砂糖は余計な癖がない分、 梅の風味をストレートに楽しめるんですよね。 私は、その時にあるものを使うことが多いです。  瓶は、あらかじめ焼酎等のお酒で消毒しておきます。 そこに洗ってヘタをとり、お酒で消毒した梅をいれて、上から砂糖を入れます。 最後に酢を注ぎいれるだけ。   今回は純米酢を使用しましたが、 リンゴ酢でも黒酢でも好みのものを使用してOKです。 このあとはできるだけ早く砂糖が溶けるよう、定期的に瓶を振って中身を撹拌するようにします。 5日後・・  こんな感じになりました。 後から少しだけ黒砂糖を足したので(てんさい糖が足りなかったので)色が黒めになっています。 このまま飲みごろになるまで2カ月ほど置いておきますが、たまに瓶を振るようにしてください。 使い方は、水や炭酸で5~10倍くらいに薄めて飲んだり、甘酢として料理に使用しても美味しいです。 とにかく、梅の香りがとても良いんですよね。 疲れた時に飲むと、体にしみわたる感じ… 酢や砂糖をたっぷり入れていて保存性が高いので、梅を瓶にいれたままでも冷暗所で1年以上持ちます。 梅シロップの作り方次に、梅シロップ。 シロップは瓶がなかったので、コーヒーのはいっていた小さい瓶に少量だけ作りました。 材料は梅と同量の砂糖。 やはり氷砂糖が一般的ですが、どんな砂糖を使っても作ることができます。

・梅 同量

・砂糖 同量 ・梅シロップを入れる瓶 瓶や梅はきれいに洗い、焼酎などであらかじめ消毒しておきます。 砂糖は、溶けやすい氷砂糖か粉状のものを使用した方が良いですが、溶けるのに時間がかからなければ、以下のような固形の砂糖でも大丈夫です。   ただし、梅が空気に触れたままの状態が長く続くと、 腐敗や発酵の原因となります。 なのでできるだけ早く梅がシロップに浸かるよう、頻繁に瓶をゆするようにしてください。  しばらくするとこんな感じになりました。 (泡が立っているのは発酵しているのではなく、瓶を振って混ぜた後だから) 大体、梅を漬けはじめてから10日くらいから飲めます。 水か炭酸で割って飲むのが一番おいしいです。 中の梅がシワシワになったら取り除き、シロップは冷蔵庫に保管してください。 もしシロップが発酵してしまった場合は、加熱することで発酵を抑えられますが、私自身はそのまま飲んじゃうことが多いです。 ただしシロップが発酵するとガスが発生するため、空気が膨張して瓶が破損したり、ふたを開ける際に中身が噴きだす可能性があります。 くれぐれも、ご注意ください。 使いきれなかった梅はどうすればよい?沢山梅を買いすぎて、加工しきれずに余ってしまうことがあるかもしれません。 まだ梅が熟しておらず、数日のうちに使う予定があるのであれば、 新聞紙などに包んで冷暗所で保存することをおすすめしますが、しばらく使う予定がない場合は冷凍保存してしまいましょう。 冷凍保存する場合は、まず水に浸けてあくを抜くか(青梅や拾い梅)、もしくは水でさっと洗ったあと(熟した梅)、 ヘタをとって水分を拭き取り、密封できるジップロックなどにいれて冷凍します。 使う時には、自然解凍で解凍するか、 もし梅シロップなどを作るのであれば、冷凍したままの梅をそのまま使ってもOK。 むしろ梅シロップを作る場合は、冷凍梅を使った方が梅のエキスが出やすく、失敗が少ないかもしれません。 関連する記事 |

Copyright © 2012-

Dialog. All Rights Reserved.

Designed by ykr414.

Designed by ykr414.